Was für viele Schalenwildjäger der 1. Mai mit dem Aufgang der Bockjagd ist, ist für den Flintenjäger der 1. August. An diesem Tag beginnt auch in Baden-Württemberg die Krähenjagdzeit. Zahlreiche Jägerinnen und Jäger fiebern diesem Datum entgegen und treffen Vorbereitungen für einen erfolgreichen Saisonstart.

Wichtigstes Grundprinzip für dauerhaften Erfolg bei der Krähenlockjagd ist ein hohes Maß an Flexibilität. Damit keine unerwünschten Gewöhnungs- und Wiedererkennungseffekte einsetzen, müssen die intelligenten und sehr lernfähigen Krähen mit wechselnden Lockbildern und Methoden bejagt werden.

Jagdvorbereitungen

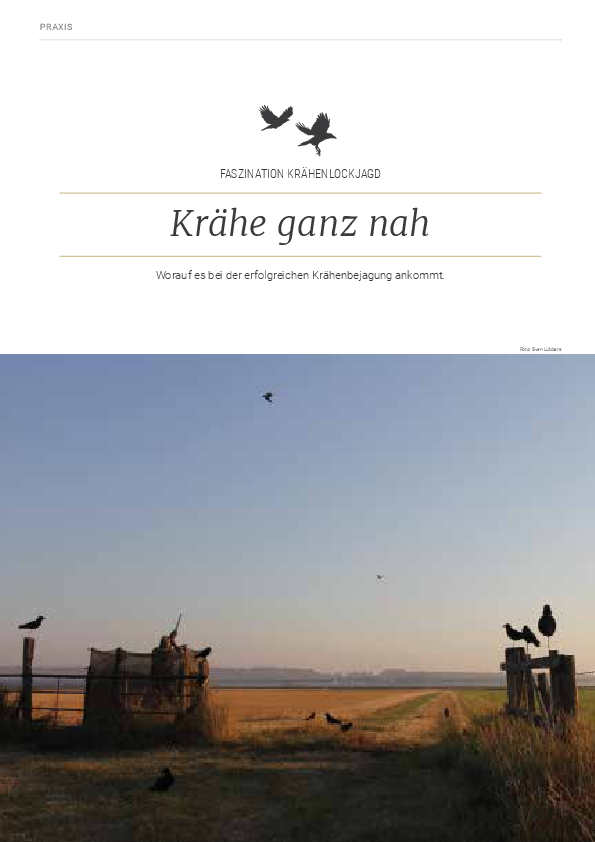

Schlüsselfaktor für einen erfolgreichen Jagdtag ist wie bei den meisten Jagdarten die richtige Standplatzwahl. Bevor es mit der Lockjagdausrüstung ins Revier geht, muss man vorher die beliebtesten Äsungsplätze und Flugrouten der Krähen auskundschaften. Es gilt die Regel: Je mehr Krähen an einer Stelle anzutreffen sind, desto größer sind die Erfolgschancen am Jagdtag. Wenn ich große Ansammlungen von feldernden Krähen im Revier sehe, versuche ich möglichst flexibel mit einer zeitnahen Bejagung zu reagieren. Tage später kann diese Gelegenheit schon wieder vorbei sein. An Flugrouten jage ich in der Regel nur, wenn keine geeigneten Futterstellen im Revier zu finden sind. Hier passiert es oft, dass Krähen trotz gutem Lockbild und perfekter Tarnung nicht so gut zustehen und außerhalb der Schrotschussentfernung weiterstreichen. Außerdem spielt auch die Sicherheit und die Nähe zu bewohnten Häusern eine große Rolle bei der Standortsuche. Es fallen an erfolgreichen Tagen frühmorgens viele Schüsse, sodass Anwohner und die Polizei vorab informiert werden sollten.

Der Stand auf der ausgekundschafteten Fläche wird meist so platziert, dass ich maximales Schuss- und Sichtfeld in alle Himmelsrichtungen bekomme. Beispielsweise baue ich meine Stände nie in die dritte Maisreihe, weil die hohen Pflanzen das Sicht- und Schussfeld oft zu stark einschränken. Besser ist es, den Schirm ein paar Meter entfernt von sicht- und schussbehindernden Landschaftselementen aufzubauen. Die Rabenkrähen können so frühzeitig erkannt und sicher erlegt werden. Außerdem erreiche ich so eine größere Sichtbarkeit des Lockbildes auch aus großer Distanz.

Tarnung

Erfahrene Lockjäger wissen, dass Fehler bei der Tarnung von den scharf äugenden Krähen nicht verziehen werden. Deshalb sollte der Stand, wenn möglich, in natürliche Deckungselemente, wie z. B. Altgrasstreifen oder kurzgeschnittene Hecken integriert werden. Insbesondere im Herbst und Winter, wo die Jagderfahrung der verbliebenen Krähen stark zugenommen hat, spielt dieser Standortfaktor eine immer größere Rolle. Getreu dem Merkspruch „Man kann niemals zu gut getarnt sein“ sollte man neben einem mobilen Schirm auch persönliche Tarnkleidung verwenden. Diese sollte mindestens aus Gesichtsmaske und Handschuhen bestehen. Die im Jagdhandel erhältlichen Fertigschirme sind mir mit einer maximalen Höhe von knapp 1,50 Meter in vielen Situationen nicht hoch genug. Oft schaut hier der Kopf des Jägers über die Schirmkante hinaus und die Krähen streichen frühzeitig ab. Ich persönlich bevorzuge deshalb den Einsatz von selbst gebauten Schirmen, die individuell bei der Form und Höhe an die jeweilige Jagdsituation angepasst werden können. Die Bauteile und Maße eines solchen Tarnschirms für zwei Personen sind in der nachfolgenden Infotafel zu finden.

Das Lockbild

Ziel der Lockjagd ist es, am Jagdtag den Anflug mithilfe der aufgestellten Krähenattrappe – des sogenannten Lockbildes – auf die ausgewählte Stelle zu lenken und die Krähen dazu zu bringen, auf Schrotschussreichweite heranzukommen. Man unterscheidet zwei verschiedene Arten von Lockbildern: Beim „feindlichen Lockbild“, einer abgewandelten Form der Hüttenjagd, macht der Krähenjäger sich das natürliche Angriffs- und Aggressionsverhalten der Rabenvögel gegenüber möglichen Beutegreiferkonkurrenten und Fressfeinden zu Nutze. Deshalb wird hierbei nicht nur mit Lockkrähen gejagt, sondern in Kombination mit z. B. einer Eulen-, Greifvogel- oder Fuchsattrappe. Diese Lock-bildvariante setzte ich aufgrund ihres extrem hohen Wiedererkennungswertes für die verbliebenen Krähen nur sehr dosiert ein. Meist zum Ende der Jagdzeit verwende ich hierbei am liebsten ein Fuchspräparat, dass ich gut sichtbar als „Hauptattraktion“ auf offenem Feld entlang von Krähenflugrouten aufstelle. Fünf bis zehn aufgestellte Lockkrähen, mit Blickrichtung zum Fuchs, runden das feindliche Lockbild ab. Wer kein Fuchspräparat zur Hand hat, kann auf einen Fuchsbalg zurückgreifen der auf einer Schnur gespannt oder einem Holzgestell genagelt wird.

Die am häufigsten eingesetzte Lockbildvariante ist das „freundliche Lockbild“, das nur aus Krähenattrappen besteht und je nach Notwendigkeit noch mit Nahrungsimitationen wie z. B. Fellen oder Aufbrüchen ergänzt wird. Hungrige Krähen fliegen jeden Tag solche „Äsungslockbilder“ an, die normalerweise aber aus echten Vögeln bestehen. Unsere Aufgabe besteht nun darin, dieses an den Vortagen beobachtete Bild so exakt und naturgetreu wie möglich am Jagdtag nachzustellen. Lockjagdprofis verwenden deshalb überwiegend die sehr realistisch aussehenden beflockten Lockvögel. Gerne baue ich „Bewegung“ mit ins Lockbild ein. Dafür nutze ich im Handel erhältlich Lockkrähen oder Halbschalenkrähen auf Tauben- bzw. Krähen-Wacklern, die sich beide schon bei leichtestem Wind sehr realistisch bewegen. Zum Transport verwende ich spezielle Lockvogeltaschen mit separaten Innenfächern, die ein unkontrolliertes Aneinanderreiben der empfindlichen beflockten Lockkrähen verhindern.

Bei der Anzahl der Lockkrähen orientiere ich mich stark an den zuvor beobachteten Stückzahlen und getreu dem Motto „viel hilft viel“ gebe ich gerne auch noch einen Aufschlag. Ziel ist es, einen möglichst attraktiven Äsungsplatz vorzutäuschen und alle in Sichtweite vorbeistreichenden Krähen zum Anflug zu bewegen. Offensichtlich wissen die intelligenten Vögel aus Erfahrung, dass bei einem großen Krähentrupp besonders viel Nahrung auf sie wartet. Zum Ende der Jagdzeit, wenn schon so manche Krähe erlegt wurde, verringere ich die Anzahl etwas. Unter 15 Lockkrähen arbeite ich aber selten. Der Aufbau beginnt frühmorgens noch im Dunkeln vor dem ersten Flug. Eine zufällige Anordnung mit unterschiedlichen Abständen und Blickrichtungen der Lockvögel zueinander ist ideal. Die Entfernung der äußersten Lockkrähe vom Schirm sollte 25 Meter nicht überschreiten, um die anstreichenden Vögel in optimale Flintenreichweite zu bekommen. Außerdem hilft diese äußerste Krähe beim Entfernungsschätzen und man weiß, wann man frühestens mit dem Schießen beginnen kann. Bei perfekter Tarnung und unauffälligem Verhalten kann bis an den Schirm aufgebaut werden. Es schadet aber nie, einen Sicherheitsabstand von ca. fünf Metern vom Schirm zur ersten Lockkrähe zu belassen, um nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich und seinen Stand zu ziehen.

Krähenlocker

Eine gute Ergänzung zum optischen Lockbild sind Krähenlocker. Getreu dem Motto „weniger ist mehr“ rufe ich aber nur wenn es unbedingt notwendig ist. Bei der Lockjagd am Äsungsplatz verzichte ich in der Regel auf einen Locker, weil Rabenkrähen bei der Nahrungsaufnahme wenig ruffreudig sind und die anstreichenden Krähen gar keine „Ruf-arien“ vom Feld erwarten. Gelockt wird beispielsweise in unübersichtlichem Gelände mit schlechter Sicht aufs Lockbild – besonders dann, wenn echte Krähenrufe im Umfeld zu hören sind, aber keine Krähen zustehen. Die verschiedenen Krähenrufe müssen sicher beherrscht werden. Um die vielen unterschiedlichen Rufe einzuüben, finden sich viele Tutorials im Internet.

Waffe und Munition

Viele Krähenjäger aus anderen Bundesländern schauen neidvoll nach Baden-Württemberg, weil hier beim Einsatz einer Selbstladeflinte bis zu fünf Schuss erlaubt sind. Welche Flinte man verwendet, ist aber Geschmackssache. Entscheidend ist, dass man trifft. Beim Schrotschuss auf Krähen geht Deckung vor Durchschlagskraft. Die Vögel kommen bei der Lockjagd häufig sehr dicht auf unter 30 Meter an die Jäger heran. Ich verwende aus diesen Gründen Schrotstärken zwischen 2,7 bis maximal 3 Millimeter und offenere Chokebohrungen (Viertel- bis Halbchoke). Wer im 100 Meter Umkreis von Feuchtgebieten jagt, muss die REACH-Verordnung (EU 2021/57) beachten und darf nur bleifreie Munition verwenden. Beim Einsatz von Stahl (Weicheisen) oder Zinkschrote sollte man daran denken, ein bis zwei Schrotstärken größer zu schießen.

Jagdhund

Wichtigster Helfer bei der Krähenjagd ist ein guter Verlorenbringer, der sich durch Standruhe und ein gesundes Maß an Wildschärfe auszeichnen sollte. Im Regelfall lasse ich meinen Hund sofort alle erlegten Krähen apportieren und erlöse ggf. mit einer Genickzange noch lebende Tiere. Um die empfindlichen Hundeohren vor dem Schussknall zu schützen, kommt bei mir ein spezieller Hundegehörschutz zum Einsatz.

Verhalten im Schirm

Ich jage meist zu zweit aus dem Krähenschirm, weil der Auf- und Abbau deutlich schneller geht und die Ausbeute beim Anflug von mehreren Krähen steigt. Im Vorfeld werden die genauen Schusskorridore abgesprochen und Sicherheitsregeln festgelegt. Niemals darf in Richtung des Mitjägers angeschlagen werden.

Sven Lübbers

(Leiter Jägerlehrhof Jagdschloss Springe und Referent beim Seminar „Effektive und zeitgemäße Rabenvogelbejagung“ an der Landesjagdschule Dornsberg)

KRÄHENSCHIRM FÜR ZWEI PERSONEN

Gestell:

Vier (aus Stabilitätsgründen besser noch sechs) Teleskopstangen aus dem Lockjagdhandel.

Wichtig: Die Stangen sollten sich auf mindestens 1,80 m ausziehen lassen und mit einem Fußtritt versehen sein.

I. d. R. Aufbau als Rechteck, nach oben offen, mit den ungefähren Abmessung (H 1,6 m; L 2 m; B: 1 m).

Tarnnetze & Befestigung:

- 15 Leimzwingen zur Befestigung des Tarnnetzes an den Teleskopstangen

- 6 Meter Nylon-Tarnnetz (Tarngardine) im an die Umgebung angepassten Muster

- Leichttarnnetz (1,5 × 6 m) für Rückwand und Bodenbereich

Sitzgelegenheit:

- Luxuslösung: 360° drehbarer Jagdstuhl mit Rückenlehne und Sitzpolster

- Eimer- bzw. Tonnensitz mit Drehpolster und wasserdichtem Stauraum für Tarnnetze und Leimzwingen